每当孩子拿到日思夜想的玩具时往往表现的特别高兴,特别兴奋,但随着时间的流逝,这件东西所能带来的兴奋感逐渐不再那么强烈,甚至没过多久孩子就把那件玩具扔到一边碰都不碰了,我们经常形容这为“三分钟热度”,其实这就是生活中的边际效应。其实边际效应在我们生活中比比皆是,边际效应在经济学和社会学中广泛存在,在经济学中叫“边际效益递减率”;在社会学中叫“剥夺与满足命题”,是由霍曼斯提出来的,其表述是:“某人在近期内重复获得相同报酬的次数越多,那么,这一报酬的追加部分对他的价值就越小”在经济学中的边际效应是指“人们从获得单位物品中所得到的满足,会随着所获得的物品的增加而减少。”今天我们所要讨论的是快乐的边际效应,简单的说就是讨论什么原因让我们不再那么快乐了。

先来看看妈妈烧的好菜,正是你今天最想吃的,在饭后你告诉母亲这道菜太好吃了;第二天母亲觉得你昨天吃得特别香又帮你烧了,你吃着和昨天一样的菜没有前一天那么起劲了;第三天母亲还是烧了这道菜时,吃几口你就不吃了,如果母亲连着第四天还烧这个同样菜的话,估计你连碰都不想碰了。你一连几天吃了同样的菜,第一天给你带来的愉悦感逐渐消失了,快乐怎么就慢慢消失了呢?从心理学上讲,“边际效应”就是描述了人在短期内受到相同单位的刺激后所导致感受性下降的现象。

产生边际效应的根本原因在哪里呢?让我们先来看看心理学中关于感觉的一些研究——“韦伯-费希纳定律”。韦伯是德国莱比锡大学的解剖学教授,他因两点阈和最小可觉差研究成为心理物理学的奠基者。后来,韦伯的学生、莱比锡大学的物理学教授费希纳把韦伯的研究结果转变成了数学形式,这就是现在人们所熟悉的韦伯定律,用公式来表示,就是△I/I=K(其中,I为原刺激量,△I为此时的差别阈限,K为常数,又称为韦伯率)。韦伯定律描述了感觉的差别阈随着原刺激量的变化而变化的规律性。从韦伯定律中我们可以看出若要产生与前一次相同的感受强度的话,则其刺激强度是上一次刺激强度的几何倍数(K倍)。

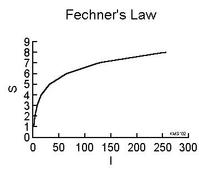

费希纳从韦伯定律中看到了度量阈上感觉的可能性,并提出心理量是刺激量的对数函数,即当刺激强度以几何级数增加时,感觉的强度以算数级数增加。这就是费希纳定律,其中公式为S=KlgR(其中S是感觉强度,R是刺激强度,K是常数)。从图1中可以看出感觉强度并不是与对应刺激的物理量强度成正比,而是与刺激量强度的常用对数成正比的。

图1

图1

从费希纳定律中不难看出当单位刺激增加时,其产生的感觉强度的增幅是逐步减小的。我们的大脑是感觉的中枢,同样也遵循了费希纳定律,大脑在一段时间内接受到相同刺激后所产生的感受强度的增幅也会逐步减小,这就是为什么连续吃同样的菜会觉得越来越没原来的好吃,玩同样的东西时间长了就没那么好玩了的原因,就是我们的快乐边际效应。

从以上两个定律可以看出,韦伯定律是从刺激角度出发讨论感觉阈,而费希纳定律则是从感觉角度进行研究的,两者都描述了刺激强度与感受强度之间的关系,只是不同的侧面而已。

当我们用边际效应讨论感觉维度的问题时,比如在吃、玩方面所显示的边际效应,往往反映了短期内受到相同刺激所造成的感受强度逐次减弱的现象。而当我们用边际效应讨论刺激维度的问题时,比如药物成瘾、吸毒、酗酒等,其实是为了说明要产生相同的感受强度,所需的刺激强度要逐次增强的现象。费希纳定律适用于人的一切感觉,包括视觉、听觉、肤觉(含痛、痒、触、温度)、味觉、嗅觉、点击觉等。在我们的日常生活中对于响度、噪音、光强度和视力表的主观感受测量设计都用于这一定律。

我们的大脑神经系统是世界上最为复杂的系统,对于快乐边际效应我们可以从脑神经系统的生理学特性方面进行更为深入探讨。

1.神经中枢(大脑)的记忆功能

根据韦伯定律△I/I=K,K值恒定,则△I,也就是/n+1-In的值每次都以几何数增加。在边际效应的表述中指出给予的刺激是“近期内”“重复”发生的。要实现韦伯定律的一个先决条件是必须对上一次的刺激强度进行记录,就如同电脑系统的寄存器,其存储介质通过状态(0,1)的变化达到了记录的作用。那么大脑神经系统同样在受到刺激以后通过神经元突触的改变产生适应性的变化,这也就是脑神经的记忆功能。有了神经系统的记忆功能就可以实现对前一次的刺激强度进行记忆。但仅有的寄存器是仍然无法完成整个过程的,还需要有类似于运算器功能的运作机制。

2.形成刺激-反应非线性规律的原因:神经系统的生理特征——不应期(绝对不应期和相对不应期)

什么机制造成感受与刺激的对数关系呢?由于神经系统的电生理特征造成了神经系统在受到刺激以后存在不应期。这是因为神经递质传导的生理特征,如传导过程中离子通道暂时性失活、受体的竞争抑制等原因所造成的。单一神经传导的不应期又分为绝对不应期和相对不应期。绝对不应期是指在此期间给予任何刺激都不产生反应;而相对不应期则是指在此期间要给予更强的刺激才能产生同等强度的反应。而所有感受器官又是大量神经的集合(如同一个集成电路),要比单一的神经反应复杂得多,但是相对不应期得特性仍然会存在,即在短期内要产生相同的反应强度,其刺激强度必须要增强。因此每个感受通路都会存在韦伯定律所描述的特征。

3.神经环路

根据对成瘾的大量研究表明,在大脑中存在一个“享乐中枢”,当某一种刺激作用于大脑(神经系统)后,特别是在大脑的“享乐中枢”通过不同受体对多巴胺作用,便会形成一个神经环路。单一的神经环路中枢神经系统的不应期特性造成了感觉与刺激的对数关系,从而产生了感觉系统的边际效应。当有不同的刺激作用时就会形成另一个神经环路。这也就是前面所描述的“某人在近期内重复获得相同报酬的次数越多,那么这一报酬的追加部分对他的价值就越小。”由边际效应成因分析类推“条件反射”的成因,即某一刺激与脑中的“享乐中枢”形成神经环路的过程。在费希纳曲线的上升段为条件反射强化形成期,当条件反射形成后再进行强化的效果就不明显了,但是长期不进行刺激后该条件反射会逐步消退,要进行再强化的过程。这一过程与感觉神经的生理特性有关,首先是感觉的阈值,也就是触发反应的最低刺激强度;另一方面是感觉神经所能接受的最大刺激强度,如果超出了此范围即使再强也不能产生更大的感受性了,比如听觉的感受范围是20赫兹到20000赫兹。

最后我们来讨论一下如何避免由于“边际效应”使我们不快乐的问题。

1.首先我们要理解“边际效应”是神经系统的一种自我保护机制,即当外部的刺激成倍增强后,其引起的反应不会与刺激成等比例增强,以防止感受反应过度造成神经系统的损害,如果同一刺激会使人始终兴奋不已对他来说并不是一种好事。

2.根据之前已经进行得边际效应产生的原因分析,我们可以对边际效应给我们的快乐带来的负面影响进行有针对性的措施。各种感受器官刺激消退期也有不同的时间间隔,神经环路在长时间不受刺激后会产生消退现象,快乐刺激需要间歇性的实施;为了获得更多的快乐,我们可以避免在短期内给予单一的等量刺激,一样东西吃了觉得不好吃了,就换一样;在给员工激励时若逐次给予的奖金数额增幅恒定的话,其产生的激励效果不如给予等价于相同数额奖金增幅的培训、旅游、人文关怀,或是给予轮岗升迁的机会,换一种刺激方式往往会让人觉得更容易满足。

3.快乐边际效应还会受到人文环境、认知水平等很多因素的影响,提高自身对于快乐的理解,改变大脑中“享乐中枢”的神经环路,同样会获得事半功倍的效果。

(作者单位:上海市疾病预防控制中心、复旦大学)

手机版

手机版 微信公众号

微信公众号

手机版

手机版 微信公众号

微信公众号